|

Mardi 28 août

La poussière, âcre, rentre par tous les joints du camion, s’insinue

partout, jusque dans nos poches, s’incruste dans les narines et sèche

nos gorges assoiffées. Depuis trois jours, nous sommes entassés

à sept dans l’ancienne ambulance russe et, sans le talent de notre

chauffeur Onour, notre véhicule ne serait qu’une épave de plus

au bord de la piste.

Depuis trois jours, l’immense plaine des fils de Temudjin est notre royaume.

Oulan-Bator n’est plus qu’un lointain mirage, et la civilisation, un lointain

souvenir. Je regarde Bernard et son mètre quatre-vingt-dix, plié

sur la banquette, dans le sens inverse à la marche, essayer de ne pas

se briser le crâne contre les parois du camion. A mes côtés,

Tulga, notre guide, m’interpelle, un sourire aux lèvres :

- Alors Philippe, enfin chez moi, sur la terre de mon peuple !

- Oui Tulga, ton pays, un immense mystère pour nous, et nous comptons

sur toi pour faire sa connaissance.

Tous approuvent, dans un brouhaha général, entre les secousses,

au milieu des sacs caméras et des provisions.

Trois jours

plus tôt. Submergés par les bagages, Pierre-Marie, Bernard

et moi-même, nous interrogeons du regard, avec une moue d’inquiétude,

dans l’aéroport d’Ulaan- Bator. Une nouvelle tête fait partie

du groupe Nature Eau Scope. Dominique Beck, lyonnais, et surtout grand plongeur,

nous accompagne douze jours. Calme, tranquille, l’agitation environnante ne

semble pas le toucher outre mesure. Il me regarde, sourit, et, sans échanger

une parole, j’ai compris, il en a vu d’autres. Une chance, car Nature Eau

Scope, par définition, sur le terrain, c’est plutôt sportif !

Bernard continue à récupérer sacs, bagages divers, caméras,

bouteilles pour la plongée, compresseur, qu’il entasse à mes

pieds. Pierre-Marie sort du bâtiment. Normalement, nous sommes attendus.

Sinon, il va y avoir un problème. Mais Gamba, petit, brun, un sourire

jusqu’aux oreilles n’a pas failli. Depuis six mois, avec Tulga, ils préparent

sur le terrain, cette grosse expédition. Location du véhicule

avec son chauffeur, l’essence, les provisions, les chevaux pour la partie

randonnée au lac Khövsgöl, le canot pour la descente de

la rivière Egin Gol, tout cela est sous leur responsabilité.

C’est l’aïmak central, l’aïmak de Tov, qui abrite Ulaan-Bator.

L’aïmak de Tov est une des dix-huit provinces qui composent cette jeune

république. Deux millions et demi d’habitants, la moitié de

ceux-ci urbanisés et l’autre moitié qui nomadise sur un territoire

grand comme trois fois la France. Un territoire sans frontières, sans

barrières. Mais aussi un pays où tout est à faire, où

tout est à construire. Même une route reliant l’ouest et l’est

du pays semble un insurmontable défi. Comment financer pareille entreprise

? Rien qu’une route, ce sont des millions de dollars à trouver. Et

pas auprès de la population, dont la moitié voyage au grès

des saisons en totale autarcie. En attendant, ses dirigeants sourient à

l’encombrant voisin du nord, la Russie, et parle poliment à son immense

voisin du sud, la Chine.

Difficile à imaginer alors que sous l’autorité de Temudjin,

devenu Gengis Khan en 1206, l’empire mongol s’étendait du fleuve

jaune au Danube, et de la Sibérie au golfe Persique. Deux fois plus

grand que l’empire romain à son apogée ! Il faut savoir également

que le mot "mongol", regroupe sous cette appellation les innombrables tribus

qui ont accepté de gré ou de force, de se regrouper sous la

bannière de Gengis Khan… Les autres ont été exterminées.

Ulaan-Bator, capitale où cohabitent immeubles et yourtes, 4x4 rutilants,

camions à l’agonie, avec probablement plusieurs fois le tour de la

terre dans les roues, charrettes à chevaux. C’est l’Asie ; le code

de la route est ... approximatif, les changements de direction ... impromptus,

et les piétons des cibles potentiels. Ulaan-Bator compte aujourd’hui

environ 650 000 habitants, dans une ville où l’empreinte architecturale

socialiste est évidente. Grandes artères rectilignes, grandes

barres d’immeubles austères et tristes.

Nous zigzaguons au milieu de la circulation, tentant d’éviter l’accrochage,

les nids de poule qui ressemblent étrangement à des trous

de bombes ! Aujourd’hui mardi 28 août, 18 heures, nous finissons de

charger les pommes de terre, le riz, les conserves, les allumettes, les saucissons

qui vont lentement sécher pendus dans le camion, et, les sacro-saintes

bouteilles de vodka, qui "doivent " servir à la fois de présents,

de lien de conversation et de passeport. Sur le toit, les huit bidons d’essence,

les tentes… le tout recouvert d’une bâche et soigneusement ficelé,

les chaos de la piste valant largement ceux du Paris-Dakar. L’avantage est

que le chronomètre nous est inconnu, nous n’avons personne sur le dos

et voyageons seuls, en toute liberté, un bien-être inestimable

.Il ne saurait en être autrement, notre programme, chargé, ne

pouvant subir aucune autre contrainte que les nôtres.. Il fait jour

encore, lorsque nous quittons Ulaan-Bator, pour un mois de voyage. Nos espoirs

se tournent en premier vers la météo. Fin août ici, il

peut neiger. Nous sommes sur un plateau, à environ 1500 mètres

d’altitude, tout est possible. Pour l’instant, l’air est limpide, un souffle

d’air d’une exceptionnelle douceur nous enveloppe, les collines ondulent à

perte de vue, et c’est un immense bonheur de fouler ce sol dont nous avons

rêvé si longtemps, qui a demandé tant de travail, tant

d’énergie Nous cahotons à soixante kilomètres-heure,

sur la route principale qui appelle une réflexion :

-Tulga, dis-moi, cette route, c’est vraiment la route principale ? Quand

doit-elle être réparée ?

- Tulga, sérieux, voir gêné : Mais, elle a été

réparée l’année dernière ! Elle est donc aujourd’hui

en très bon état.

A quoi donc ressemble alors la piste ? Je pars déjà avec

un mal de dos, je crains de rentrer avec les vertèbres ruinées.

23 heures, la nuit est tombée sur la steppe A la lueur des phares,

le camion a quitté la piste et s’est arrêté, on ne sait

où ; peu importe. Nous descendons du camion, entourés d’un silence

impressionnant, après le vrombissement du moteur. Nous osons à

peine troubler la magie de ce moment plein de grâce. La tête dans

les étoiles, les trois tentes sont montées rapidement ; Onour

avec Gamba, Tulga et Dominique, Pierre-Marie, Bernard et moi dans la troisième

tente ; celle que nous connaissons si bien, la tente du Spitzberg. Un repas

froid est avalé rapidement. Puis Gamba trouve l’instant de ce premier

bivouac propice à une offrande. Une offrande aux dieux, bien sûr,

et la bouteille de vodka surgit subitement entre ses mains. La première,

d’une longue série de bouteilles est ouverte, mais il ne faut le dire

à personne ! La bouteille fait le tour du groupe ; chacun trempe l’extrémité

d’un doigt dans le liquide, puis à l’aide du pouce, une goutte est

projetée au ciel, à la terre… et le reste est bu consciencieusement.

Quelques minutes plus tard, allongé dans le duvet, je pense aux huit

cent kilomètres qui nous séparent du lac Khövsgöl.

Le 8 septembre, toutes les plongées devront être faites. Toutes

les images sous-marines tournées. Parce que le 8 septembre, Dominique

repart pour Lyon et nous devrons continuer à trois comme nous l’avons

déjà fait, mais les séparations, dans ces moments là,

sont toujours un peu difficiles, à la hauteur des moments partagés.

Pour l’instant le ciel et la terre sont à nous. Et les poissons ?

Peut-être !

Mercredi 29 août.

J’émerge lentement vers sept heures. Pierre-Marie et Bernard

sont déjà dehors ; il en sera ainsi pendant tout le voyage.

Je sors la tête de la tente. Le temps est parfaitement clair. Je salue

tout le monde, Tulga aux gamelles, Gamba et Onour s’affairent de leur côté,

et la caméra tourne. Le soleil dépasse lentement le sommet

de la colline située à quelques kilomètres. Au pied

de la colline, quelques yourtes s’éveillent également. La fumée

sort des tuyaux des poêles, et monte, rectiligne vers un ciel d’un bleu

étourdissant. Il fait déjà quinze degrés. Le

petit déjeuner, à base de pain et viande n’est pas du goût

de tout le monde. Mais, qu’y faire ? L’avenir nous réservera bien d’autres

surprises culinaires !

Le camion rechargé, nous reprenons la piste vers l’ouest. Cette

piste, c’est un véritable appel à l’aventure, un pari vers

l’ailleurs… et l’autre . L’autre, que nous regardons comme un étranger,

et dont nous avons tant à apprendre. L’autre, l’homme qui est devant

nous, dont les priorités sont à cent lieues de nos mesquines

petites misères quotidiennes ; pour qui chaque jour est une lutte

pour la survie, et qui nous renvoie brutalement au visage, notre confort,

tellement anesthésiant que l’on ne s’en rend même plus compte.

Envoûtés par ce ruban de poussière défoncé,

sur lequel nous ne savons de quoi sera faite la seconde qui vient, nous continuons

la piste plein ouest. De chaque côté, des yourtes, ou plutôt des gers,

puisque c’est la dénomination mongole qui convient ici ; le mot yourte

lui, est russe. Les Mongols s’installent souvent en famille : les parents,

les enfants, les grands-parents, le schéma le plus fréquent,

ce sont deux à cinq tentes, avec autour les troupeaux de moutons,

chèvres, yacks ou chevaux selon l’option choisie. Puis, selon le niveau

de vie, une charrette tirée par les yacks, une carriole aux roues

plus ou moins rondes, un tracteur parfois, ou un 4x4 pour les plus riches.

Et pour ces derniers, beaucoup, beaucoup de travail. Les juments, par exemple,

pour les plus grands troupeaux, doivent être traites toutes les deux

heures. Cela signifie que, la traite est terminée, il faut immanquablement

recommencer au début. Le lait est pour une partie, bu frais ; mais

les conditions de conservations, inexistantes, font qu’il faut le transformer

rapidement. Une partie est mise à chauffer sur le poêle de la

ger, puis après avoir été longuement remué avec

une louche, il reste au repos la nuit, pendant que se forme une épaisse

couche de crème. Cette crème, c’est une crème dessert

, ou un fromage frais servi sur des tranches de pain. D’autres fromages sont

également fabriqués, qui selon le degré de maturation,

vont de frais à piquant, et ainsi jusqu’à "l’excellent" fromage

caillou, resté à sécher des jours et des jours sur le

toit de la ger. Celui-ci, inutile de vouloir le croquer, sauf à risquer

d’y laisser sa dentition, car il n’a pas usurpé son nom. Alors, cassé

en petits morceaux, vous le sucez lentement, comme un bonbon, mais un bonbon

pour le moins acidulé, au goût de lait caillé. Une application

supplémentaire transforme le lait en vodka mongole, un liquide transparent

comme l’eau, au goût aigre, très prisé et malheureusement

beaucoup offert aux voyageurs que nous sommes !

De chaque côté, des yourtes, ou plutôt des gers,

puisque c’est la dénomination mongole qui convient ici ; le mot yourte

lui, est russe. Les Mongols s’installent souvent en famille : les parents,

les enfants, les grands-parents, le schéma le plus fréquent,

ce sont deux à cinq tentes, avec autour les troupeaux de moutons,

chèvres, yacks ou chevaux selon l’option choisie. Puis, selon le niveau

de vie, une charrette tirée par les yacks, une carriole aux roues

plus ou moins rondes, un tracteur parfois, ou un 4x4 pour les plus riches.

Et pour ces derniers, beaucoup, beaucoup de travail. Les juments, par exemple,

pour les plus grands troupeaux, doivent être traites toutes les deux

heures. Cela signifie que, la traite est terminée, il faut immanquablement

recommencer au début. Le lait est pour une partie, bu frais ; mais

les conditions de conservations, inexistantes, font qu’il faut le transformer

rapidement. Une partie est mise à chauffer sur le poêle de la

ger, puis après avoir été longuement remué avec

une louche, il reste au repos la nuit, pendant que se forme une épaisse

couche de crème. Cette crème, c’est une crème dessert

, ou un fromage frais servi sur des tranches de pain. D’autres fromages sont

également fabriqués, qui selon le degré de maturation,

vont de frais à piquant, et ainsi jusqu’à "l’excellent" fromage

caillou, resté à sécher des jours et des jours sur le

toit de la ger. Celui-ci, inutile de vouloir le croquer, sauf à risquer

d’y laisser sa dentition, car il n’a pas usurpé son nom. Alors, cassé

en petits morceaux, vous le sucez lentement, comme un bonbon, mais un bonbon

pour le moins acidulé, au goût de lait caillé. Une application

supplémentaire transforme le lait en vodka mongole, un liquide transparent

comme l’eau, au goût aigre, très prisé et malheureusement

beaucoup offert aux voyageurs que nous sommes !

Ici, la mécanique se doit d’être une seconde nature. Nous

nous demandons si le parc automobile en panne, n’est pas plus important

que le parc roulant. Il ne se passe pas vingt minutes sans que l’on trouve

un camion arrêté sur le bord de la piste, une voiture sur cales,

des gens penchés sous le capot, couchés sous le véhicule.

Alors, la durée de l’immobilisation n’étant pas connue, les

familles déchargent le véhicule, installent un campement,

et attendent, un certain temps, un temps souvent lié aux compétences

du chauffeur. Evidemment, téléphoner à son garagiste

et attendre une dépanneuse est une vision purement européenne.

Nous en faisons l’expérience vers onze heures quand le camion s’arrête.

Nous descendons tous nous dégourdir les jambes pendant que Onour sort

la caisse à outils. Caisse plutôt symbolique car nous n’y trouvons

qu’une demi douzaine de clés plates, une pince et deux tournevis,

guère plus. Et pourtant, c’est avec ce peu de matériel que

Onour accomplira, plus tard, un miracle. Pour l’instant, il s’agit uniquement

de la pompe à essence, ce qui semble une simple formalité,

et un problème résolu entièrement avec le sourire. Vers

onze heures trente, nouvel arrêt. Nouvelle panne. Pierre-Marie sort

la caméra, car tout autour de nous, les aigrettes nous offrent leurs

graciles silhouettes, un reptile attire également notre œil. Un peu

plus loin, une nouvelle panne alors qu’un jeune mongol en del, le vêtement

national, longue tunique épaisse en laine, laisse paître quelques

chameaux. Nous remplaçons les banquettes du camion, par la selle moelleuse

du chameau contre un petit cadeau.

Nous stoppons vers quatorze heures trente près d’un ruisseau.

Tous en short, car il fait très chaud. Tulga allume un feu sous la

gamelle avec l’argal, la bouse séchée. Comment voulez-vous faire

autrement ? pas un arbre, une branche, une brindille. Alors l’argal, ramassé

avec soin pendant l’été et séché représente

un carburant fort convenable, voir indispensable, car ici, l’hiver est long

; ce carburant qui alimente sans discontinuer le poêle au milieu de

la ger, permet d’entretenir une température intérieure d’environ

20 degrés, alors qu’à l’extérieur règne un froid

intense et redoutable. Pendant l’hiver 2000-2001, le zoud, la tempête

de neige et des températures de moins vingt à moins trente

degrés, ont anéantis les troupeaux les plus fragiles. Pour

l’instant, se sont seulement les rapaces qui tournent au-dessus de nous,

en attendant patiemment que nos carcasses sèchent au soleil.

C’est aujourd’hui, après trois jours de piste et de poussière,

en arrivant à Karakorum, que nous allons faire connaissance avec

l’ultime transformation du lait : l’airak. Le lait de jument fermenté.

Une véritable friandise liquide, l’objet de toutes les attentions,

une spécialité que les autochtones ne manquent jamais de vous

faire partager, et vous ne pouvez vous y soustraire, sous peine de lire rapidement

l’incompréhension et la déception dans les yeux de ces gens

pour qui l’accueil est une seconde nature, un véritable sacerdoce.

Karakorum, rien que le nom résonne comme un coup de tonnerre, une

invitation à parcourir ces grandes plaines, jour après jour,

au gré des saisons, des transhumances. C’est un livre d’histoire qui

s’ouvre devant vous. Karakorum fût la capitale de la Mongolie, mais

seulement pendant trois dizaines d’années. Une des raisons, en est

la situation centrale qui permit à Gengis Khan d’en faire un centre

militaire de première importance. Karakorum connût ainsi un

certain faste pendant un siècle et demi. Il n’en reste que peu de

chose aujourd’hui. Comme Mörön, plus au nord, c’est une ville de

maisons basses en briques ou en bois ; De grandes artères séparent

des pâtés de maisons entourées de palissades également

en bois. C’est un peu une ville comme on en voit dans les westerns. Pas d’eau

courante, pas d’évacuation d’eaux usées, mais l’électricité.

Pas 24 heures sur 24, mais si tout va bien vous avez du courant quatre à

six heures par jour. Mais Karakorum, c’est aussi le monastère d’Erden-Züü,

le plus ancien, le plus important et le plus grand monastère bouddhiste

de toute la Mongolie. C’est devant l’entrée de ce monastère,

que le camion s’arrête une fois de plus.

Nous descendons tous, secouons la poussière de nos vêtements,

comme les sept mercenaires, n’ayons pas peur des mots ! Et restons pantois

devant l’ampleur de la construction. A l’intérieur d’une enceinte

de 400 mètres de côté, il ne reste plus que trois temples

sur les soixante qui ont été construits entre le 16ème

et le milieu du 19ème siècle. D’ailleurs, ces temples ont

été, pendant des centaines d’années, beaucoup détruits

et aussi beaucoup reconstruits, jusqu’à la situation actuelle où

ne subsistent plus que trois temples debout. Les autres ont subi les assauts

du totalitarisme communiste. Les profonds changements que nous connaissons

dans la société communiste depuis peu, ont permit un retour

progressif aux pratiques bouddhistes et le retour des moines à Erdeen-Züü.

Un petit musée est ouvert, en parallèle avec l’activité

monastique. Les uns derrière les autres, nous pénétrons

dans l’enceinte d’un temple en suivant les dalles cimentées. Nous

tournons les moulins à prière, avant de rentrer dans le bâtiment.

Une odeur lourde et âcre nous prend à la gorge. Tulga, entré

le premier, interroge les quelques moines en prière, et nous fait

signe : "entrez, entrez, par la gauche, derrière moi et surtout ne

faites pas de bruit !".

D’un hochement de tête entendu, nous obtempérons. Les moines

psalmodient de longues mélopées, au milieu des lampes à

huile. Après avoir fait le tour d’une sorte d’autel en U, une jarre

attire l’œil de Tulga. Une courte phrase à l’attention d’un moine,

et il nous fait signe d’approcher. Circonspects, nous nous groupons autour

de l’objet. C’est une cruche, d’environ 10 litres, d’airak, nous informe

Tulga la mine gourmande. Je vois différentes "choses" flotter à

la surface. Mouches, cheveux et…je ne veux pas connaître le reste.

Nous nous regardons, ne sachant que faire, quand Tulga trempe un bol dans

la jarre, le porte à sa bouche et avale son contenu voluptueusement.

Le bol retourne à la jarre et se retrouve devant le nez de Bernard.

Je ne vois pas sa tête. Bernard porte le bol à ses lèvres,

ingurgite une partie du liquide, puis le transmet à Pierre-Marie sans

s’être évanoui. C’est quand même bon signe ! Pour Pierrre-Marie,

c’est différent. Je vois ses yeux tourner dans leurs orbites, je sens

le liquide rouler dans sa bouche, et j’imagine son cerveau en train de lancer

des messages désespérés : SOS ! SOS !

"Pierre-Marie ! ne crache pas, ne crache pas, les moines sont trop près",

lancé-je avec un regard insistant. Bernard est sorti, lui, pour s’aérer.

Pierre-Marie me tend le bol, et en apnée, la mine livide, sort précipitamment.

Le bol à la main, immobile, me sentant observé, je ne fais plus

un geste pendant un temps qui me paraît éternel, quand Tulga

me pousse : "Philippe, dépêche-toi, on n’a pas la journée

! je suis obligé de m’exécuter. Le bol monte lentement, la

surface du liquide augmente démesurément, au fur et à

mesure que le bol se rapproche. L’odeur, fade, âcre de lait caillé,

m’envahit. C’est l’odeur qui nous sautait au visage et à l’odorat

en entrant dans le bâtiment. Mes lèvres troublent la surface

du liquide, qui m’investi lentement la bouche J’ai vomi, je viens de vomir.

Non, pas du tout, ce n’est pas ça ! c’est le goût du liquide

que j’avale péniblement qui me ramène durement à des

jours anciens de beuveries, avec ce résultat. Sauf qu’aujourd’hui,

ce vomi, je ne le crache pas, je l’avale ! Dominique passe l’épreuve

également. Pas si mauvais que ça trouve-t-il, cherchant ce

qui peut nous mettre dans cet état.

"Enfin ! dit Tulga, impatient. Moi, j’en reprendrais bien une petite louche.

Joignant le geste à la parole, le bol plonge dans la jarre, et l’œil

pétillant devant une telle merveille, Tulga s’exécute sans se

faire prier, plongeant et replongeant le bol, jusqu’à plus soif. Rassasié,

ravi, il contemple nos mimiques, nos mines déconfites et Pierre-Marie

crachant et recrachant de toutes ses forces, à l’abri des regards.

Plus ou moins pâles, nous nous regardons en espérant ne pas

avoir à renouveler l’expérience trop souvent.

Remontés en camion, la piste nous emmène à nouveau

et de plus en plus loin, vers l’ouest. Quand je pense que nous avons imaginé

louer ce camion et le conduire nous-mêmes ! Quelle forfanterie de

notre part, quand on découvre la réalité de la piste

; enfin des pistes. Des pistes qui divaguent au gré des envies de

chacun. Une piste, trop détruite, se trouvant remplacée par

une autre piste parallèle, elle-même accompagnée par

une ancienne piste qui sera réutilisée un jour. Ces bras se

séparent comme des bras de rivière dans un delta, comme les

bras d’un poulpe géant autour des collines environnantes et sur des

centaines de kilomètres. Et, si depuis quatre cent kilomètres,

nous avons changé de direction… deux fois, sans chauffeur expérimenté,

nous serions déjà à tourner en rond, perdus comme des

poissons rouges dans l’océan pacifique. Nous roulons ainsi jusqu’à

vingt heures trente, un panache de poussière d’environ deux cent mètres

accroché au camion comme à une diligence de la Wells Fargo

d’une époque bien révolue, ou plus poétiquement à

une traîne de comète dans l’azur immaculé. Les étoiles

s’accrochent maintenant au velours du ciel, alors que les tentes se reflètent

dans la mare d’eau salée devant laquelle nous sommes installés

; la lune nous sourit béatement, inondant la plaine d’une lueur fantasmagorique.

Jeudi 30 août

Sept heures. L’astre solaire remplace en douceur l’astre de la nuit. Malgré

notre sensation d’isolement, quelques gers fument dans le lointain ; malgré

l’immensité et la faible densité de population, nous ne sommes

jamais vraiment seuls. Chaque pause, chaque repas, voit un visiteur, le

plus souvent à cheval, s’arrêter, même dans le noir le

plus total. Nous entendons d’abord le galop du cheval, puis, surgit un cavalier

en del, dans la lueur du feu de camp, comme un fantôme, qui vient

s’asseoir prés de notre camp. Quelques mots s’échangent avec

nos guides, puis une assiette lui est tendue. Le repas partagé, les

cigarettes échangées, il repartira, toujours dans le noir,

vers une destination qui nous semble irréelle. Maintes fois, le scénario

se reproduira. C’est ainsi que l’on accueille le voyageur, dans ces pays

de solitude.

Ce matin, nous tentons une toilette sérieuse après le café

et les biscuits. Une louche d’eau pour le visage et les mains et nous voilà

fins prêts .La province de l’Arkangaï, ou Kangaï du nord,

n’offre que peu de différences avec la province de Töv. 10%

de la surface de la France, cent dix mille habitants, et une altitude moyenne

d’environ deux mille quatre cent mètres. Dans une magnifique continuité,

les plaines continuent à dérouler leur tapis de pâturages

abondants et de rivières pures et fraîches.  A l’infini,

des camps de gers, des troupeaux de chevaux, de yacks. Après quatre

cent cinquante kilomètres depuis Ulaan-Bator, nous arrivons aux portes

de la ville de Tsetserleg, littéralement le "jardin vert", et capitale

de la province. Nous ne pourrons y pénétrer. Pour des raisons

obscures, des travaux paraît-il, nous devrons rebrousser chemin, et

trouver notre voie à travers la plaine, pour atteindre le lac Terkhin

Tsagaan , ou Terkhin Tsagaan Nuur (Nuur pour lac), le premier des lacs devant

recevoir la visite de plongeurs français. L’après-midi passera

à la recherche d’une hypothétique piste à travers collines,

forêts et rivières au franchissement hasardeux et aléatoire,

mais avec l’avantage sur les ponts en bois, c’est que le fond de la rivière,

on le voit, alors que l’on ne voit pas ce que nous réserve la traversée

d’un pont ! Et parfois, dans le doute, le passage à gué semble

infiniment préférable à l’autre solution. Même

si parfois, moteur noyé, nous devons "faire la pause" en travers

du courant, au milieu de la rivière. Dans le milieu de l’après-midi,

toujours avec un chaud soleil, nous arrêtons près d’une rivière

limpide d’une dizaine de mètres de large. Le camion débarque

une équipe de pêcheurs surexcités d’enfin tremper du fil,

et à l’occasion, d’améliorer les menus quotidiens. Les préparatifs

sont brefs ; Pierre-Marie et Bernard partent rapidement, l’un en aval, l’autre

en amont, avec l’espoir de "sortir" les premiers poissons. Je dois dire qu’ici,

la pêche n’est pas l’activité principale des mongols, même

si quelques uns s’y mettent, mais avec d’autres méthodes, méthodes

que nous qualifierons de préhistoriques, mais diablement efficaces.

Si efficaces que notre matériel, de pointe paraîtra parfois

parfaitement obsolète.

A l’infini,

des camps de gers, des troupeaux de chevaux, de yacks. Après quatre

cent cinquante kilomètres depuis Ulaan-Bator, nous arrivons aux portes

de la ville de Tsetserleg, littéralement le "jardin vert", et capitale

de la province. Nous ne pourrons y pénétrer. Pour des raisons

obscures, des travaux paraît-il, nous devrons rebrousser chemin, et

trouver notre voie à travers la plaine, pour atteindre le lac Terkhin

Tsagaan , ou Terkhin Tsagaan Nuur (Nuur pour lac), le premier des lacs devant

recevoir la visite de plongeurs français. L’après-midi passera

à la recherche d’une hypothétique piste à travers collines,

forêts et rivières au franchissement hasardeux et aléatoire,

mais avec l’avantage sur les ponts en bois, c’est que le fond de la rivière,

on le voit, alors que l’on ne voit pas ce que nous réserve la traversée

d’un pont ! Et parfois, dans le doute, le passage à gué semble

infiniment préférable à l’autre solution. Même

si parfois, moteur noyé, nous devons "faire la pause" en travers

du courant, au milieu de la rivière. Dans le milieu de l’après-midi,

toujours avec un chaud soleil, nous arrêtons près d’une rivière

limpide d’une dizaine de mètres de large. Le camion débarque

une équipe de pêcheurs surexcités d’enfin tremper du fil,

et à l’occasion, d’améliorer les menus quotidiens. Les préparatifs

sont brefs ; Pierre-Marie et Bernard partent rapidement, l’un en aval, l’autre

en amont, avec l’espoir de "sortir" les premiers poissons. Je dois dire qu’ici,

la pêche n’est pas l’activité principale des mongols, même

si quelques uns s’y mettent, mais avec d’autres méthodes, méthodes

que nous qualifierons de préhistoriques, mais diablement efficaces.

Si efficaces que notre matériel, de pointe paraîtra parfois

parfaitement obsolète.

En attendant les poissons, pour l’instant une simple vue de l’esprit, Tulga,

prudent, prépare un repas. Gamba et Onour sont repartis pour trouver

de l’essence. Cet aspect important du voyage, l’essence, ne manque pas de

nous inquiéter. Plusieurs pompes croisées sur la piste se sont

révélées vides. Quelques dizaines de litres sont venus

alimenter le réservoir affamé, à une pompe où

l’électricité manquant, c’est à la manivelle qu’il faudra

faire monter l’essence de la cuve au réservoir. Pour l’instant et en

attendant le retour du camion, en short et torse nu au bord de la rivière

tels des touristes moyens, Dominique et votre serviteur, profitent sans remords

du temps, du paysage, du silence, silence qui nous fait tellement défaut

dans notre vie quotidienne. La pêche ne sera par miraculeuse, mais quelques

ombres et truites lenok, alimenteront agréablement le repas de ce

soir. Il faut préciser, que la pêche de la truite lenok, race

endémique au bassin hydrologique mongol, était prévue

dès le départ pour tenter de rendre le quotidien disons plus

confortable. Mais l’objet de tous les fantasmes, de toutes les convoitises,

c’est le huchon taïmen, le plus grand salmonidé et le plus grand

poisson d’eau douce du monde. Un monstre dont les plus grands représentants

peuvent atteindre deux mètres et quatre-vingt kilos. Inutiles de

vous dire que pour nos deux compères, c’est plus qu’une pêche

; c’est une chasse, une traque de tous les instants chaque fois que l’eau

sera à portée de canne à lancer. Ce poisson mythique

fait fantasmer Pierre-Marie et Bernard plus qu’il n’est raisonnable. Mais

allez parler de raison à des passionnés ! Peine perdue, plus

de son, plus d’image, juste un pur esprit relié à un poisson

par un fil ténu, avec tous les accidents, casse par exemple, qui vont

transformer le rêve en cauchemar. Nous en ferons hélas, l’expérience.

Pour le huchon taïmen, comme pour la truite lenok, septembre n’est pas

forcément la période idéale. Pour ces migrateurs, les

lieux de pêche sont différents en été et en hiver.

Pas de chance, pour le huchon, la période la plus favorable, c’est

le printemps !

Cette pêche utilise des méthodes particulières. Ici,

l’appât, c’est un rat mort. La taille et l’appétit de ce prédateur

redoutable, fait qu’un rat mort au bout d’une ligne, n’est rien d’autre qu’une

modeste friandise. Seulement quand un poisson de vingt ou trente kilos mord

à cet appât, c’est une véritable guerre qui s’engage.

Aujourd’hui, la guerre des gaules n’aura pas lieu. Le huchon est ailleurs,

ou n’a pas d’appétit, allez savoir. Néanmoins, ces quelques

poissons vidés par des mains expertes, sont les bienvenus. Gamba et

Onour de retour avec de l’essence, nous pouvons passer "à table".

Non contents d’avoir fait le plein, Gamba et Onour ont fait quelques courses,

et rapporté divers morceaux d’un plat national : la marmotte. Pierre-Marie

prétextant un début de dérangement intestinal, échappera

à la dégustation, mais Dominique et moi-même goûterons

à ce qui est pour les mongols, un apport alimentaire substantiel.

C’est sans problème pour des mangeurs de viande comme nous. Le plus

malheureux, c’est Bernard dont les habitudes alimentaires sont assez éloignées

de ce qu’il est obligé de subir en expédition. Tirer nos deux

pêcheurs de bord de l’eau n’est pas chose aisée. Nous reprenons

la piste pour le point le plus à l’ouest de notre périple, le

lac Terkhiin Tsagaan , que nous atteindrons vers vingt-deux heures trente,

cela signifie encore six heures de piste après la pause pêche.

La nuit est au rendez-vous à l’approche du lac. A la noirceur environnante,

s’oppose le scintillement du lac, qui s’étend sur une vingtaine de

kilomètres. Un petit replat nous accueille, quelques dizaines de mètres

au-dessus du lac, permettant une fois de plus une installation aisée,

avec "vue sur le lac" imprenable. Nous n’avons, une fois de plus, pas à

partager ce magnifique endroit avec trois mille campeurs et deux cent caravanes.

Le groupe électrogène en route, le montage des tentes et la

préparation du repas sont grandement facilités. Les péripéties

de la journée et les kilomètres pèsent sur les épaules.

Point n’est besoin de nous pousser pour rejoindre les duvets. Morphée

nous tend les bras et nous nous abandonnons sans réserve.

Vendredi 31 août

Aujourd’hui est un grand jour. Avec l’appréhension que vous

imaginez, je quitte les plongées en piscine, pour une piscine un peu

plus grande. Dominique n’est pas sans se poser des questions. Il sait où

il va lui, mais accompagné d’un débutant, il lui faudra pas

mal de sang froid pour gérer ce moment. Pour l’instant, le soleil au

lever de l’équipe, est toujours avec nous, avec tout ce que cela signifie

pour Pierre-Marie, d’images à réussir. Les visiteurs se succéderont

toute la matinée à notre camp installé à une

encablure de la piste. En voiture, à cheval, la curiosité se

fera insistante autour du matériel de plongée, que Dominique

et moi-même avons étalé sur une couverture. Combinaisons,

palmes , ceintures de plomb, masques, détendeurs, tout cet attirail

intrigue, et chacun de toucher, palper, examiner, inspecter avec les interrogations

que les habitants des gers voisines ne manquent pas de se poser sur l’utilité

de ce matériel jusqu’alors jamais vu. Plus loin, les bouteilles branchées

au compresseur se remplissent. Douze litres de volume chacune, soit environ

à deux cent bars de pression, plus de deux mille litres d’air comprimé

et trente à quarante minutes d’autonomie.

Mais pour l’instant, la visite la plus remarquable, est un jeune et magnifique

mongol à cheval, en del, la carabine en bandoulière, et un étrange

butin accroché à la selle. Il est jeune, malgré la difficulté

à lui donner un âge ; pour nous, une vingtaine d’années.

Au pas, il s’approche lentement, arrête le cheval et met pied à

terre. Comme chaque fois, c’est une occasion supplémentaire de parler

pour nos guides. Et pour nous, d’apprendre les us et coutumes de ce pays

surprenant. Nous nous approchons tous du cheval pour constater avec surprise,

que sont accrochées au flanc de la selle, des marmottes. C’est maintenant

la saison de la chasse pour ces animaux parfaitement protégés

en France. Ici, c’est un apport de nourriture absolument essentiel, et les

trois mois autorisés pour cette chasse, sont amplement remplis. Différentes

techniques sont utilisées. Tout d’abord l’affût. Rien de bien

nouveau par rapport aux techniques européennes. Une seule qualité

: la patience. Allongé sur le sol, la carabine posée sur son

trépied, le chasseur ne peut qu’attendre que la marmotte sorte de

son trou pour l’abattre. Cela peut sembler cruel pour ces charmantes bestioles,

mais dites-vous, que les chasseurs font la même chose chez nous avec

les lapins, les pigeons et autres volatiles. Les marmottes sont extrêmement

nombreuses, et il ne faut rater la "saison" sous aucun prétexte.

Et si chez nous elles se laissent facilement approcher, ici, la méfiance

est naturelle comme pour tout gibier face à son prédateur.

Les marmottes, ont hélas, un grand défaut, la curiosité.

Face à cette particularité, les mongols savent intéresser

l’animal, par une sorte de rituel, de danse qui ne manque pas d’attirer

l’animal hors de son trou. Habillé le plus souvent de blanc, le chasseur

entame une espèce de danse, de sautillement, en agitant une sorte

de plumet également blanc de crin de cheval au bout d’un bâton

comme s’il s’agissait d’une queue. La marmotte n’y tenant plus de curiosité,

laisse ainsi le chasseur s’approcher, jusqu’au coup de grâce.

Le

passage de ce chasseur, va permettre à nos guides de "commercer", et

ainsi s’offrir une de ces marmottes, que Onour, Gamba et Tulga regardent déjà

d’un œil gourmand. La transaction réalisée, un autre rituel

va commencer. D’abord faire un feu, puis le feu en marche, mettre une douzaine

de galets à chauffer. Pendant ce temps, la marmotte est ouverte, vidée

puis recousue. Pour l’instant, la marmotte possède encore sa fourrure.

Le feu ayant rempli son office, les pierres brûlantes, saisies avec

une pince sont introduites dans la bête par l’orifice disponible, une

fois la tête coupée, dans un étrange et repoussant bruit

de combustion, de chair brûlée. Alternativement, pierres et

légumes (carottes, pommes de terre, oignons, navets) viennent remplir

et gonfler l’animal, jusqu’au moment où l’on attache le cou de la

marmotte avec du crin de cheval trempé dans l’eau, assurance de solidité.

Ensuite, le corps gonflé, rebondi, devient plus facile à nettoyer

de ses poils, opération réalisée au chalumeau. La vue

du poil qui noircit, grésille, dans une odeur forte et âcre,

n’augure pas un excellent repas pour Pierre-Marie, l’œil collé à

l’objectif de la caméra à dix centimètres de l’opération,

et pour Bernard dont on connaît l’aversion pour les repas carnés.

Il faut imaginer que toute cette opération a pris deux bonnes heures,

et que le repas de midi, pour nous européens, sera dégusté

vers seize heures. Nos guides trouveront toujours surprenante cette habitude

des repas à environ, douze treize heures et dix-neuf, vingt heures.

Ils ne comprendront jamais ce besoin de s’alimenter à heures fixes,

alors que pour eux, la solution est de s’alimenter…seulement quand on a

faim ! C’est tellement logique. Mais ici, le temps n’a pas la même

longueur, la même signification, les mêmes impératifs.

Néanmoins, nous déjeunerons et dînerons tous les jours

! Arrive l’heure, où la marmotte, cuite, se transforme enfin en repas.

Tous accroupis autour de notre futur repas, Onour officie. La marmotte est

à nouveau ouverte, et les légumes s’entassent dans un plat,

pendant que les pierres encore brûlantes sont distribuées à

chacun d’entre nous. Nous faisons sauter les pierres d’une main dans l’autre,

d’abord parce que ça brûle ! et qu’ensuite cette coutume est

le gage pour chacun de rester en bonne santé. Le jus de cuisson est

versé dans un bol qui fait le tour de l’assemblée, sauf qui

vous savez ; et quand la marmotte est enfin découpée, pierre-Marie

et Bernard n’ont plus faim. Avec Dominique, nous ferons honneur à

nos guides qui apprécieront ce partage.

Les bouteilles gonflées, il faut y aller. Le lac nous offre

ses eaux sombres, et nous ne saurions le faire attendre plus longtemps. Le

plus dur, enfiler la combinaison deux pièces, réellement un

peu petite. L’opération terminée, je suis déjà

fatigué. Dominique et Pierre-Marie installent la caméra dans

son caisson étanche, les projecteurs sont fixés sur leur support,

et harnachés de la tête aux pieds, nous parcourons les quelques

dizaines de mètres, en pente douce, qui nous séparent de l’eau.

Le moment de vérité est arrivé. Les palmes aux pieds,

le détendeur à la bouche, à reculons je pénètre

dans l’eau. Je n’ai pas de sensation de froid. Seule un peu d’angoisse m’étreint.

Normal. Dominique me rejoint et lentement nous éloignons et disparaissons

sous l’eau. Je n’ai pas froid, je surveille manomètre et profondimètre,

sans m’éloigner de la présence sécurisante de Dominique.

Rapidement nous atteignons moins cinq mètres sur un fond de sable

légèrement herbeux. Par contre, l’eau et tellement trouble,

chargée de plancton, qu’à un mètre, je ne vois plus

Dominique. C’est un vrai problème, auquel vient s’en ajouter un nouveau

: les oreilles me font souffrir. J’ai pourtant tenté de compenser

la pression de l’eau, en passant sous la surface, malgré cela, les

tympans ne "passent pas". Je remonte un peu, dégurgite pour rééquilibrer

et repousser les tympans et redescend à nouveau. Sans succès,

à moins cinq mètres, ce qui est peu, j’ai mal. Je fais signe

à Dominique que je remonte, et le laisse continuer seul. Cette première

plongée est une déception. Je retrouve la surface à

quelques centaines de mètres de la rive. Sur le dos, je gonfle le

gilet stabilisateur et palme lentement vers mes camarades qui m’attendent

anxieux, en s’interrogeant sur le motif de mon retour solitaire. Arrivé

au bord, mes compagnons m’aident à m’extraire du gilet et de la combinaison

qui m’étouffe. Le soleil qui darde de puissants rayons fini de m’asphyxier,

et me laisse sur le bord pantelant, épuisé et les intestins

à nouveau en révolution.

-"Les oreilles ne passent pas", expliqué-je à mes compagnons,

attentifs à mes paroles. Dominique continue seul, cela ne me plaît

pas trop, mais c’est un pro, il sait ce qu’il fait.

Néanmoins, on ne peut empêcher de repasser des idées

pas très agréables.

C’est quand même un baptême de plongée. Vendredi 31

août, seize heures trente, durée : quinze minutes, moins cinq

mètres, température de l’eau : quatorze degrés.

Notre soulagement n’est pas feint quand nous repérons les bulles

à la surface, puis une tête qui se dirige vers nous. Dominique,

quelques minutes plus tard, débarrassé de la caméra,

de son équipement, s’explique :

-"Mauvaise plongée, peu intéressante. L’eau est trop chargée,

la visibilité extrêmement réduite. Je n’ai pu utiliser

les possibilités de la caméra. De plus, je n’ai vu aucun poisson.

C’est une plongée déception pour moi aussi, fait Dominique,

se rapportant à mon retour prématuré. La caméra

sortie du caisson, Pierre-Marie s’applique à vérifier que les

remarques de Dominique, sont hélas bien réelles.

-"Dommage, fait Pierre-Marie, un regard également lourd de déception.

C’est quand même une mauvaise surprise de trouver des eaux aussi troubles,

dans ces contrées plutôt désertiques. La présence

humaine est fort modeste, les courants pratiquement nuls et la pollution apparemment

inexistante.

-"C’est vrai, rétorque Dominique débarrassé de sa

combinaison qui sèche au soleil, mais le lac Khövsgöl nous

sera peut-être plus favorable.

Vers dix-huit heures, le matériel de plongée rangé

dans le camion, nous décidons de ne pas rester sur cette mauvaise impression,

et tentons un nouvelle opération pêche au lancer, qui malgré

notre persévérance, sera aussi infructueuse que la chasse aux

images sous-marines.  Nous décidons quand même que rien n’entamera la bonne

humeur générale, et nous profitons d’une extraordinaire soirée

en cinémascope, avec les collines verdoyantes derrière nous,

le scintillement du lac à nos pieds, le campement au milieu, et la

voie lactée au-dessus.

Nous décidons quand même que rien n’entamera la bonne

humeur générale, et nous profitons d’une extraordinaire soirée

en cinémascope, avec les collines verdoyantes derrière nous,

le scintillement du lac à nos pieds, le campement au milieu, et la

voie lactée au-dessus.

Le lac Terkhiin Tsagaan ne nous aura livré ni ses secrets, ni ses

poissons ! Mais la richesse humaine, la richesse du voyage s’accumule en

nous, sans limite, sans pouvoir rassasier le trou sans fond de notre appétit

de vivre.

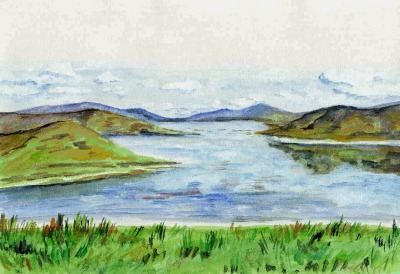

Plein nord. Plein nord pendant 400 kilomètres, vers Möron, Khatgal

à l’embouchure du lac Khövsgöl. Ce lac, la "Perle Bleue"

de Mongolie, va se déverser dans le lac Baïkal, la plus grande

réserve d’eau douce du monde, auquel il est relié par la rivière

Egin Gol. Cette province du Khövsgöl, au nord-ouest du pays porte

donc le nom du lac le plus profond de Mongolie, 260 mètres, pour 135

kilomètres de long, et 35 kilomètres de large. C’est le second

objectif liquide de notre expédition, avec l’espoir qu’il nous laissera

filmer ses entrailles. Le paysage change ; des plaines centrales il ne reste

rien, remplacées par la montagne, et la taïga a disparu au profit

des sombres forêts de cèdres, bouleaux et mélèzes.

Un peu plus haut, à environ deux cent kilomètres, la Sibérie.

Le campement est établi ce soir à l’embouchure du lac, avec

un peu de froid et de pluie.

Pendant deux jours, la piste nous a offert les pièges habituels,

trous, ravines, fondrières franchis à cinq kilomètres-heure.

Bernard aura raté un des rares, très rares taimens croisés

sur notre route. Un animal d’environ 12 à 14 kilogrammes, qu’il va

tirer, après une longue bataille, jusqu’au bord, dans vingt centimètres

d’eau, et perdre à la dernière seconde, dans un dernier sursaut

du poisson qu’il regardera, déconfit, rejoindre les profondeurs de

la rivière. Stress, surprise, nous ne savons, mais ce poisson sera

l’objet de longues discussions, en dehors du fait que ce sont quelques repas

que nous regardons retourner à la rivière ! Dominique et moi-même,

pauvres amateurs, sans espoir d’attraper ce poisson-roi, alimenterons quand

même copieusement le groupe avec quelques truites lenok de 50 à

60 centimètres qui feront notre fierté. Bernard songera longtemps

à se recycler aux dominos, aux cartes ou au tricot, le succès

ayant décidé de le fuir obstinément.

Ce soir, il fait frais et humide, mais le plat de mouton préparé

par Tulga fleure bon, et nous l’honorons comme il se doit. Dominique ne

peut s’empêcher de plonger dans le plat, c’est sa nature ! ainsi que

Pierre-Marie, dont les résolutions alimentaires du départ

sont tombées à l’eau, comme ses illusions sur le taimen.

Lundi 3 septembre

Une aube frileuse se lève après une nuit pluvieuse et fortement

ventée. Il faut attendre 10 heures pour sentir le soleil réchauffer

nos muscles endoloris par le couchage sommaire, les journées trop

longues et les nuits trop courtes, à mon goût. Nous remontons

lentement la rive gauche du lac Khösvgöl jusqu’à un premier

camp pour touristes. L’un des rares camps installés

en Mongolie, et susceptibles d’accueillir, allez, cinquante personnes ! C’est

vrai, nous sommes un peu loin de la côte d’azur ou des Baléares.

Remarquez, je n’ai rien contre les Baléares, c’est très bien

les Baléares. Mais ici, pour le shopping, les petits cafés

en terrasse et les nuits en boites, il n’y a rien à moins de… 700

kilomètres et cinq jours de piste, un détail !

L’un des rares camps installés

en Mongolie, et susceptibles d’accueillir, allez, cinquante personnes ! C’est

vrai, nous sommes un peu loin de la côte d’azur ou des Baléares.

Remarquez, je n’ai rien contre les Baléares, c’est très bien

les Baléares. Mais ici, pour le shopping, les petits cafés

en terrasse et les nuits en boites, il n’y a rien à moins de… 700

kilomètres et cinq jours de piste, un détail !

Ce camp est l’occasion de trouver un moyen pour nous aventurer sur

le lac, et plonger plus au large. Pas simple car les engins de susceptibles

de naviguer sont de deux tailles. Une barque de trois mètres et un

bateau, un fort beau bateau de… 15 à 18 mètres. Bien sûr

nous nous mettons à rêver de la Calypso, et à se prendre

pour Cousteau et son équipage. Malheureusement, le prix, trois cent

dollars, ce qui peut sembler modeste, nous ramène sur terre. De longues

négociations entre Pierre-Marie, Bernard et l’équipage n’aboutirons

pas. Nous aurons rêvé. Nous abandonnons momentanément

ce projet pour organiser la seconde plongée de Dominique, sans moi,

puisqu’il doit descendre à moins trente mètres. A quatorze heures

cinquante, de nouveau équipé, avec caisson étanche, projecteurs,

Dominique s’enfonce à nouveau sous les eaux. Pour les six membres

de l’équipe, c’est en même temps une période de repos,

au soleil qui s’obstine à nous accompagner chaque jour, malgré

un vent plus frais, et une période d’attente intenable qui commence.

Nous avons tous déclenché les chronomètres qui égrènent

chaque seconde des quarante minutes que doit durer la plongée. Une

éternité plus tard des bulles apparaissent, puis une tête

sort de l’eau. Vivant et entier, dire que c’est un soulagement est un peu

faible. Imaginez un problème de plongée ici ! Pas de médecin,

de caisson de décompression, rien.

-"C’est mieux en ce qui concerne la visibilité, fait Dominique un

fois sorti de l’eau. Le fond est un fond à nouveau de sable et d’herbe,

et j’ai quand même croisé quelques poissons, mais très

peu." dit-il alors que nous l’entourons avides d’informations.

"Rien de plus ?" demande pierre-Marie qui accuse le coup.

-"rien de plus, en tout cas guère mieux sauf la clarté de

l’eau" en termine Dominique en mettant sa combinaison à sécher

sur le camion, pendant que nous rangeons le reste.

Nous nous regardons tous, ne sachant comment réagir ; tristesse,

déception, colère. Mais non, la moisson n’est pas finie, et

les eaux du lac Khövsgöl vont continuer à nous accueillir

pendant quelques jours. C’est suffisant pour que la chance tourne. Nous rejoignons

ce soir un petit camp de touristes, désert à cette époque,

où quelques personnes restent pour gérer d’éventuelles

demandes, jusqu’à la fermeture définitive vers le 30 septembre.

Puis de janvier à mai, le lac se figera sous l’emprise du froid, et

servira de raccourci pour les véhicules qui pourront ainsi, pendant

quelques mois éviter la piste, fort mauvaise, qui longe le lac. Ce

camp, six à huit gers, au milieu d’un bosquet de sapins, va nous servir

de camp de base pour les jours à venir. Pour les prochaines plongées,

et pour la randonnée à cheval qui doit nous permettre d’atteindre

un sommet proche d’où nous pourrons avoir une vue plus vaste sur ce

lac. Nous investissons deux gers, et allons dormir quelques nuits sur des

matelas. La différence avec les gers des campagnes, c’est le plancher

en bois à la place des tapis, ou de la terre. Mais la construction

est la même avec le poêle au milieu, le trou au sommet qui nous

vaudra quelques réveils un peu frais, puisqu’il gèlera dans

la tente le matin. Mais, quel confort !

Ce camp, c’est un petit peu le paradis, enfin notre paradis. Vous imaginez

qu’il y a des toilettes avec l’eau courante, des douches ! Il n’en sort

qu’un filet d’eau gros comme le doigt, mais c’est un filet d’eau chaude.

Nous atteignons les sommets du luxe avec un petit restaurant, à l’écart

des tentes, avec une petite pièce d’une douzaine de mètres

carrés, pouvant accueillir dix à quinze personnes. Une grande

baie vitrée donne sur le lac à une trentaine de mètres.

Nous userons et abuserons de cet établissement où vont se succéder

les dégustations de cuisine et boissons locales.

Mardi 4 septembre

Aujourd’hui, Dominique et moi retournons à l’eau. Equipés,

nous partons pour une plongée qui a duré quarante minutes.

Par un fond de sable, à cinq mètres, inondés des rayons

du soleil qui flirte avec les algues grâce à une eau cette fois

limpide, sauf quelques lottes d’eau douce évidemment (lotta, lotta),

rien qu’un grand vide. A notre retour, la déception de nos amis n’est

pas feinte.

-"Comment ! s’exclame Pierre-Marie, toujours rien" Nos mines sont sans

appel.

-"Non répond Dominique. Ce lac qui devait se révéler

une mère nourricière, n’est en fait qu’un grand garde-manger

vide".

-"Il faudra, ajoutai-je en m’extirpant difficilement de mon accoutrement,

remettre en place de doux rêveurs, qui ont longtemps fantasmé

sur la prodigalité de ce lac."

Bernard reste coi, ses illusions sur la pêche sont tombées

à l’eau depuis longtemps. Au moins nous ne souffrons pas du froid

dans l’eau. De plus c’est une plongée réussie pour moi. Collé

à Dominique, j’ai surveillé les appareils : manomètre

de pression d’air, profondimètre. Pas d’eau dans le masque et je profite

de mes huit mois d’entraînement en piscine lors de cette nouvelle plongée.

Le matériel remonté dans les gers et les combinaisons mises

à sécher, une nouvelle arrive par l’entremise de nos guides,

qui n’ont pas perdu leur temps pendant notre absence sous-marine.

Tulga : "Nous avons découvert un camp tsaatan à quelques

kilomètres. La femme de ce camp est chamane. Elle communique avec

les esprits. Nous avons parlé, elle accepte que nous lui rendions

visite. Tous subjugés par ces révélations, nous voulons

en savoir plus. Les questions fusent : "où sont-ils, combien, quand

? Tulga sourit : "Ce soir." Pierre-Marie remonte précipitamment fourbir son matériel,

Dominique et moi nous reposer.

Pierre-Marie remonte précipitamment fourbir son matériel,

Dominique et moi nous reposer.

Les tsaatans, l’éthnie un peu mystérieuse de ces contrées.

La seule, et dernière population à élever des rennes.

Bientôt, ils auront complètement disparus. Ils ne sont au plus,

que quelques centaines de familles à vivre dans ces immenses contrées

perdues, à l’est du lac. Cette ethnie n’est pas une ethnie mongole

à proprement parler, mais ils sont d’origine Turque. Leur habitat est

d’ailleurs différent de l’habitat mongol puisqu’ils n’habitent par

la ger, mais la tente sous la forme tepee indien. C’est une chance inouïe

pour nous. Ils sont installés à quelques kilomètres,

un peu en retrait du lac, au pied de ces montagnes dont le plus haut sommet

au dessus du lac est le Khuren Uul qui culmine à 3020 mètres.

Nous attendons beaucoup de ce rendez-vous pour neuf heures ce soir, et prions

pour pouvoir enregistrer quelques images de ce que s’est engagée Inke

la chamane à nous dévoiler : une cérémonie chamane.

Après un repas au restaurant offert par Gamba où nous

dégustons à nouveau le thé mongol (thé, lait,

beurre et sel), nous nous régalons de boozes. Ce sont d’excellentes

boulettes de viande de veau hachée enrobées de pâte, comme

les raviolis, et cuites à la vapeur. C’est un vrai régal, la

différence est tellement énorme, que quand vous avez mangé

des boozes, vous ne donneriez même pas des raviolis à votre chien.

A vingt et une heures, le moment est enfin arrivé. Equipés

de projecteurs, des caméras et des appareils photos, nous grimpons

dans le camion. Nous commençons par longer le lac par sa rive gauche,

celle où nous sommes installés et après une dizaine

de kilomètres, quittons la piste à gauche pour nous enfoncer

dans la forêt. A nouveau une heure plus tard, dans la pénombre,

un troupeau de rennes, entravés aux pattes, annonce l’arrivée

au camp tsaatan. Entre les sapins, une seule tente. Gamba et Tulga nous précisent

que la chamane est seule ce soir. Son mari et ses enfants ont déjà

déménagé le camp principal, en prévision de

la saison hivernale. Nos guides descendent et pénètrent dans

la tente, pour une fois de plus tenter de nous faire accepter avec notre

matériel, et nos regards sans doute indiscrets.

Une heure d’attente dans le camion plus tard, Tulga et Gamba nous retrouvent.

-"Pas ce soir, déclare Tulga. Inke est fatiguée, ce n’est

pas le bon jour, le bon moment. Peut-être pourrons-nous revenir plus

tard. La stupéfaction et l’incrédulité se lisent dans

les yeux de chacun d’entre nous. Fiasco pour ce soir ; c’est une déception

pour notre raisonnement d’européen. Hors ici, nos valeurs n’ont pas

cours. Les contraintes, les obligations sont à mille lieues des nôtres.

Le retour au camp, a quelque chose d’irréel dans les phares qui

tressautent et trouent la nuit au rythme des cahots de la piste Nous retrouvons

les gers, chargeons les fourneaux, et remettons tous projets… au lendemain.

Mercredi 5 septembre

Un soleil radieux inonde la tente ce mercredi 5 septembre, alors que nous

émergeons à peine de nos duvets, peu encouragés par

la température négative qui nous entoure. Si la matinée

est plutôt calme, nous entreprenons, avec le camion, l’ascension d’un

petit sommet (2600 mètres), qui va nous permettre d’envisager le

lac sur toute sa surface, où presque. Nous reprenons la même

piste que la veille pour aller au camp tsaatan, jusqu’à une bifurcation,

qui nous emmène par une piste assez raide vers le sommet. Quand,

à mi-pente, un bruit vraiment suspect se fait entendre. Nous descendons

rapidement caler les roues du camion avec des pierres. Nous laissons Onour

se mesurer une fois de plus avec la mécanique, et continuons à

pied.

Au sommet, que nous atteignons une heure après, nous pouvons admirer,

dans toute sa splendeur, le lac sacré des Mongols. Nous comprenons

maintenant mieux, les relations fortes entre cette population, et l’eau.

L’eau sacrée, source de toute vie, et garante de la survie. Remarque

valable pour les hommes, et également pour les troupeaux. Les mongols

prélèvent l’eau, dans les lacs, les rivières, pour leurs

besoins bien sûr, mais ne rejettent jamais dans l’eau. Le résultat

est qu’avec une population modeste autour du lac, quatre-vingt-dix cours

d’eau qui se jettent dans le lac, dont la moitié d’eau pure, l’eau

du lac soit particulièrement préservée et à l’abri,

pour l’instant de tout risque de pollution humaine. Ce côté

sacré de l’eau autorise tous les espoirs pour l’avenir de ces régions

isolées, où le tourisme de masse est aujourd’hui une idée

saugrenue. Pas ou peu d’équipements, hébergement… sportif,

pas de loisirs, hormis le cheval, (bonjour les selles en bois), et la pêche

! Pas de magasins, pas de routes. En fait toutes les conditions sont réunies

pour conserver ce sanctuaire dans son état originel.

Nous pensions redescendre pedibus jambus, quand nous apercevons le camion

qui nous a rejoint. Intrigués, nous interrogeons Onour par l’intermédiaire

de Gamba. L’explication nous sidère. Onour est monté, en marche

arrière ! Pas croyable. Nous ouvrons le camion et découvrons

les arbres de transmission à l’arrière du camion vidé

de ses bagages. Conclusion : il nous reste encore deux roues motrices. Par

contre, la suite du voyage semble hypothéquée. Retour au camp

sans encombre et vers vingt heures, Onour avec l’aide de Gamba, monte l’arrière

du camion sur deux billots en bois. Nous n’assisterons pas à l’opération,

qui nous paraît pour le moins délicate, car une plongée

de nuit est prévue.

Reposé, Dominique s’équipe à nouveau pour se mettre

à l’eau vers 22 heures 30. Cette plongée réunit tout

ce que le camp compte d’habitants. C’est-à-dire nous quatre, Olzii

le responsable du camp, sa femme ses enfants, la cuisinière du restaurant

et ses enfants, soit au moins huit à dix personnes. Devant leurs regards

effarés, Dominique se met à l’eau, allume les projecteurs et

s’enfonce dans l’eau noire. La vue des projecteurs sous l’eau transporte

nos amis dans des abîmes de réflexion. Ces deux yeux énormes,

comme les yeux d’un calmar géant illuminent l’eau sur plusieurs mètres.

Et un esprit simple, je veux dire sans connaissance des techniques du monde

moderne, y verrai aisément l’œuvre de Dieu ou du diable, ou de la

magie. De là à réveiller la colère des esprits,

il n’y a qu’un petit pas. Et jusqu’où cela pourrait-il aller ? Mais, quelques dizaines de minutes plus

tard, les grand yeux jaunes, tels les yeux du nautilus réapparaissent

à cinquante mètres du rivage. Lentement, effleurant la surface,

les yeux se rapprochent, Dominique accroché derrière. La faune

ne sera guère plus abondante que de jour. A nouveau quelques lottes,

truites et ombres, mais pas l’abondance dont nous avons rêvé

.La ger, bien chaude, permet à Dominique de se changer confortablement

après les 12 degrés du lac.

Pendant ce temps, avec une lampe torche et quelques outils, Onour à

posé le pont arrière à côté du camion,

changé un roulement conique, refait des joints avec des vieilles pages

de calendrier en carton et remonté le pont, le tout entre 20 heures

et minuit. Alors là, chapeau bas. Le lendemain, nos guides partent

faire un nouvelle tentative auprès de la chamane. Dominique et moi-même,

pour compenser, disons le manque de chance de Pierre-Marie et Bernard, sortons

quelques truites du lac pour un déjeuner qui sera servi vers quinze

heures. Peu importe, c’est un déjeuner. Un peu plus tard, nos guides

reviennent avec de bonnes nouvelles. Nous sommes à nouveau conviés

à une soirée de magie. Cette fois, nous y croyons, nous allons

les faire ces images, enfin peut-être comme disent les mongols. Car

ici, rien n’est sûr, acquis ou garanti. Ces deux mots, resteront gravés

dans nos esprits pendant tout le voyage, et même encore maintenant :

peut-être. Nous allons filmer ce soir, peut-être. Demain, nous

irons pêcher en bateau, peut-être. C’est dire à quel point

les certitudes ici, sont incertaines. Néanmoins, nous reprenons la

piste toujours optimistes, et avec l’espoir de ne pas attendre une heure dans

le camion. Nous y arrivons vers vingt-et-une heures, et cette fois sans attendre,

sommes invités à pénétrer sous la tente.  Dans

la pénombre, malgré le poêle allumé, nous reconnaissons

Inke, aperçue seulement la première fois. Elle n’est pas seule.

Son mari, sa mère, ses enfants sont présents, revenus d’on

se sait où. Nous sommes déjà douze sous la tente de

trois mètres cinquante de diamètre. Nous nous installons difficilement.

Pas de recul pour la caméra, pas de lumière. Nous obtiendrons

péniblement quelques bougies. On fera avec. Nous sacrifions au rituel

du thé mongol, tentons quelques photos, mais les flashes sont mal

reçus.

Dans

la pénombre, malgré le poêle allumé, nous reconnaissons

Inke, aperçue seulement la première fois. Elle n’est pas seule.

Son mari, sa mère, ses enfants sont présents, revenus d’on

se sait où. Nous sommes déjà douze sous la tente de

trois mètres cinquante de diamètre. Nous nous installons difficilement.

Pas de recul pour la caméra, pas de lumière. Nous obtiendrons

péniblement quelques bougies. On fera avec. Nous sacrifions au rituel

du thé mongol, tentons quelques photos, mais les flashes sont mal

reçus.

Après quelques

cigarettes, Inke la chamane s’équipe avec l’aide de son mari. Elle

enfile une sorte de manteau composé de nombreuses bandes de tissu

de toutes couleurs, de bottes et d’un masque qui lui dissimule le visage.

Dressée devant un petit autel à notre gauche, elle nous tourne

presque le dos. Elle se saisi d’un grand tambour et d’une masse et commence

à marteler lentement le tambour. Elle entame en même temps une

lente mélopée, incompréhensible pour nous, et commence

une sorte de danse sur place. Au bout d’une demi heure, le rythme s’accélère.

Le martèlement du tambour se fait plus fort, plus présent ;

le piétinement se transforme en pirouettes saccadées, et le

tambour nous frôle et éteint les bougies si nécessaire

à Pierre-Marie recroquevillé dans la toile de la tente, et

qui tente de saisir le visage de la chamane dans la lueur vacillante des

bougies, que je tiens allumées avec peine. Au bout d’une heure, la

chamane tourne toujours et le tambour résonne avec une régularité

de métronome qui montre l’état hypnotique dans lequel elle se

trouve, sans lequel, frapper le tambour avec une telle force depuis si longtemps,

serait impossible. Son état de transe est maintenant

certain ; son mari s’est levé, et la cramponne fermement par la ceinture.

Sans se soutien, elle serait déjà tombée à plusieurs

reprise sur nous. Seul Tulga semble bizarrement étranger à la

scène.

Au bout d’une heure et demie bien comptée, la chamane, épuisée,

s’écroule doucement à terre, soutenue par son mari. Lentement,

il lui enlève son masque, son manteau, et elle revient parmi nous.

Encore un peu sous l’effet de sa communication avec les esprits, elle allume

une cigarette, répond à quelques questions où nous

apprenons qu’elle a communiqué pendant tout ce temps avec une centaine

d’esprits ! Et c’est fini. Pas congédiés, mais presque. Mais

cette fois, nous les avons les images. Des images rares d’une véritable

cérémonie, une véritable rencontre avec les esprits.

Le chamanisme n’est pas une religion, mais une croyance, une simple croyance.

Cette croyance est toujours bien présente aujourd’hui, même

si le régime passé, n’a pas, on peut le dire, favorisé

la persistance de ces croyances. Aujourd’hui, persistent un grand nombre

de règles liées à l’organisation de la ger, le foyer

étant le centre de la ger, elle-même un monde en réduction.

De nombreuses croyances sont liées à l’eau, comme ne pas uriner

dans l’eau, au feu : ne pas marcher sur les cendres. L’exemple le plus visible est l’oboo

(tas ou amas de pierres dans la traduction littérale). Oboo résidence des esprits, et

nous ne manquerons jamais, surtout nos guides, d’en faire le tour trois fois

et d’apporter notre pierre, ou offrande, à l’édifice. Le retour

au camp sera silencieux. Chacun s’interrogeant sur la véracité,

l’authenticité de ce que nous venons de voir. Ce qui est certain, c’est

le caractère unique de cette expérience qui n’est pas permise

à tout le monde, et qui restera gravée dans nos esprits.

L’exemple le plus visible est l’oboo

(tas ou amas de pierres dans la traduction littérale). Oboo résidence des esprits, et

nous ne manquerons jamais, surtout nos guides, d’en faire le tour trois fois

et d’apporter notre pierre, ou offrande, à l’édifice. Le retour

au camp sera silencieux. Chacun s’interrogeant sur la véracité,

l’authenticité de ce que nous venons de voir. Ce qui est certain, c’est

le caractère unique de cette expérience qui n’est pas permise

à tout le monde, et qui restera gravée dans nos esprits.

La partie de pêche du lendemain sera plus joyeuse, plus légère.

Nous avons loué un bateau, enfin, le petit bateau, trois mètres

cinquante. Si la pêche est évidemment dans toutes les têtes,

surtout Pierre-Marie et Bernard qui voudraient bien effacer, enfin, les

affronts successifs subis, une plongée au large, probablement la

dernière, est au programme de Dominique. Le propriétaire du

bateau est exact au rendez-vous. Neuf heures ; nous chargeons les bouteilles

pour la dernière fois et Pierre-Marie, Dominique, Tulga et moi-même

embarquons sur le petit bateau. En tout cas le moteur est bien refroidi,

il n’y a pas de capot. Il doit manquer des pièces je pense. Au niveau

du carburateur, rafistolé avec du fil de fer. Puis, le levier de marche

avant-arrière est bloqué … en marche avant, une chance. Bref,

si nous ne perdons pas l’hélice, nous devrions rentrer. A trois kilomètres

du rivage, Dominique part à l’eau pour trente à quarante minutes

maximum. De notre côté, nous mettons seulement les lignes à

l’eau. C’est au bout de trente minutes, alors que nous apercevons Dominique

remonter, que j’accroche une truite, une belle truite, elle doit faire soixante

centimètres. Je la remonte doucement, et elle arrive en surface en

même temps que Dominique à qui nous offrons sur un plateau,

quelques images à se mettre sous la dent. Puis, la truite sera relâchée

et regagnera les profondeurs du lac.

Pierre-Marie et Bernard n’aurons pas sorti un poisson de ce lac, et n’aurons

même pas eu une touche pour faire monter un peu d’adrénaline

! De toute façon, Bernard va échanger son matériel

de pêche, contre un filet pour la chasse aux papillons, ce ne saurait

être pire. Nous finissons la soirée au restaurant en pensant

au départ de Dominique demain. Malgré cela, la bonne humeur

circule, la vodka aussi.

Quatorze heures trente. Le convoi s’ébranle. Six personnes et sept

chevaux. Pierre-Marie, Bernard, Tulga, Olzii, le chef du camp qui a tenu

à nous accompagner, le propriétaire des chevaux et moi-même.

Le cheval supplémentaire est le cheval de bât. Le temps est

toujours exceptionnellement beau. Le soleil brille du matin au soir, même

si la température est parfois fraîche, car nous sommes sur un

plateau à plus de deux mille mètres d’altitude. Nous longeons

une fois de plus la rive gauche du lac. Au bout de deux heures, j’ai les fesses

brisées par la selle en bois. Mes compagnons ne sont pas mieux lotis,

mais vraiment je souffre. A la pause, je n’ose à peine descendre de

cheval. Les genoux bloqués, je m’écroule à terre. Vu

l’allure générale, le pas, je vais peut-être continuer

un peu à pied et tirer le cheval. Un peu reposés, nous repartons

pour bivouaquer encore près du lac. Cette fois par obligation, il faut

de l’eau pour les chevaux. Mais à peine repartis, j’entend un grand

bruit, et aperçois Pierre-Marie qui part devant nous au grand galop.

Enfin, quand le dis Pierre-Marie, c’est surtout son cheval. Je l’aperçois

brièvement qui galope au milieu des arbres, qui sème les sacs

; nous retrouverons même la selle arrachée par les branches.

Quelques secondes plus tard, je rejoins Pierre-Marie, à terre, désarçonné

par son cheval, qui, ont ne sait quelle mouche l’a piqué, s’est senti

un brusque désir d’indépendance. Fort heureusement Pierre-Marie,

hormis la frayeur, s’en sort sans une égratignure ; chute également

sans dommage pour la caméra dans le sac à dos. Néanmoins,

nous ne retrouverons pas le cheval, et notre guide partira deux heures, pour

ramener un autre animal et ainsi compenser le départ impromptu de la

monture de notre caméraman.

Le trajet de ce jour se terminera à dix-neuf heures trente, au bord

du lac comme prévu, dans un calme presque étouffant. Au loin,

un ciel noir annonciateur d’averse nous menace, mais nous serons épargnés.

A vingt heures quinze, le repas est sur le feu. Entre les projets du lendemain

et à venir, je pense à Dominique qui nous a quitté ce

matin. A l’aube, nous avons compris que la journée serait différente.

Nous ressentons le besoin de ne pas aller trop vite, pour ne pas connaître

ce moment trop tôt. Dominique a rangé ses affaires lentement,

tandis que nous préparions les nôtres pour une autre destination.

Nous nous regardons à peine, et il y a peu de choses à dire.

Nous connaissons tous ces moments pénibles où se séparent

des gens qui ont vécu des évènements particuliers,

des évènements qui créent des liens si forts. Lentement,

ses bagages sont chargés dans le camion. Dominique repart avec Onour

et Gamba, qui vont démarcher pour nous trouver un bateau pour dans

trois jours. Dominique repart avec le compresseur, les bouteilles, sa combinaison,

et tout ce matériel qui rend les transferts d’aérogares si

agréables ! Mais, ce soir, à la lueur dansante du feu de bois,

nous ressassons ce moment que tout le camp a voulu partager. Vers onze heures,

Olzii est venu nous convier à partager, une dernière fois,

la vodka mongole. Tout le monde est là. La bouteille tourne au-dessus

du plateau, les verres se remplissent ; nous sommes tous un peu émus.

Olzii remettra à chacun un petit cadeau. Qui un calepin, des timbres,

qui une broche du lac Khövsgöl… Mais ici, il n’y a pas de petit

cadeau. C’est le cadeau du cœur, celui qui n’a pas de prix. La dernière

poignée de main échangée, Dominique monte dans le camion

; un dernier signe de la main, c’est fini. Il ne reste qu’un nuage de poussière,

et des souvenirs.

C’est l’essentiel de mes pensées ce soir, dans le duvet. C’est probablement

l’essentiel de nos pensées à tous. Dans quarante-huit heures,

Dominique sera chez lui, à huit mille kilomètres. Il va retrouver

les nécessités et contraintes de la vie quotidienne moderne,

les pendules à respecter, le bruit, l’agitation. Mais sa vie ne sera

peut-être plus jamais la même qu’avant. Il n’oubliera pas. Un

jour nouveau arrive, un peu frais, mais le soleil s’est définitivement

incrusté dans notre paysage. Pourquoi s’en plaindre ? Pour compléter

les péripéties équestres de la veille, ce matin, nous

avons perdu un cheval qui a rongé sa longe pendant la nuit. Deux

longues heures de recherche son nécessaire pour le récupérer

après qu’il se soit, acculé au lac, jeté à l’eau.

Pas faciles les chevaux par ici. Le camp replié, nous nous engageons

cette fois perpendiculairement au lac, dans l’épaisse forêt,

vers un sommet le Kuren Uul, qui culmine à trois mille vingt mètres,

et qui fait l’objet d’une croyance particulière. Les uns derrières

les autres, nous nous enfonçons dans la forêt, où bizarrement,

règne un silence total. Hormis les pas des chevaux, les "tchoo tchoo"

sonores de leurs cavaliers, quelques bruits de branches brisées, pas

un souffle de vent, pas un chant d’oiseau.

Nous remontons ainsi pendant quelques heures, le lit d’un torrent asséché.

Vers quinze heures, nous n’avançons plus guère, le terrain

est maintenant trop accidenté pour nos montures. Nous mettons pied

à terre. "C’est trop dur pour les chevaux, fait Pierre-Marie, nous

n’avançons plus"

-D’accord fais-je, restons-en là avec les chevaux. Bernard approuve

:

-"Il est déjà quinze heures, si nous voulons accéder

au sommet, chargeons un petit sac et finissons à pied."

Joignant le geste à la parole, les chevaux sont dessellés,

entravés, et vont rester sous la surveillance du guide.

Le

chemin, si l’on peut dire, car il n’y a pas la moindre trace, semble facile

à déchiffrer. Nous continuons avec Tulga et Olzii à

monter le long du torrent à sec. Après une longue montée,

les sapins disparaissent et nous continuons dans de gros éboulis,

pour après deux heures trente de marche, atteindre le sommet. Un vent

glacial nous attrape sur un sommet presque plat, où ne règne

que le minéral. Les gens, paysans, guides, les jeunes qui ont bien

voulu répondre à nos questions ont été unanimes

pour dire que l’eau est l’Elément important de la vie quotidienne

et de la Vie en général en Mongolie. L’eau est et restera encore

longtemps le centre des préoccupations de la population Mongole. Du

fond du lac vient l’origine de la vie ; à tel point qu’un paysan interrogé

quelques jours auparavant imaginait un lac à la place du sommet pelé

du Kuren Uul. Il habite pourtant à côté, mais n’est

jamais monté. Monter ? Mais pourquoi faire ?

Le

chemin, si l’on peut dire, car il n’y a pas la moindre trace, semble facile

à déchiffrer. Nous continuons avec Tulga et Olzii à

monter le long du torrent à sec. Après une longue montée,

les sapins disparaissent et nous continuons dans de gros éboulis,

pour après deux heures trente de marche, atteindre le sommet. Un vent

glacial nous attrape sur un sommet presque plat, où ne règne

que le minéral. Les gens, paysans, guides, les jeunes qui ont bien

voulu répondre à nos questions ont été unanimes

pour dire que l’eau est l’Elément important de la vie quotidienne

et de la Vie en général en Mongolie. L’eau est et restera encore

longtemps le centre des préoccupations de la population Mongole. Du

fond du lac vient l’origine de la vie ; à tel point qu’un paysan interrogé

quelques jours auparavant imaginait un lac à la place du sommet pelé

du Kuren Uul. Il habite pourtant à côté, mais n’est

jamais monté. Monter ? Mais pourquoi faire ?

Nous ne voyons, du sommet, toutes ces rivières qui se jettent dans

le lac. Par contre, en regardant vers le sud, nous apercevons Khatgal, et

Khatgal est à l’embouchure du lac, à l’entrée de la

seule rivière qui s’en échappe, la rivière Egin Gol,

la rivière sacrée. Rivière qui elle-même se jette

dans la rivière Selenge, qui alimentera le lac Baïkal. Mais à

dix-sept heures trente, il est temps de redescendre. Nous nous perdrons,

un peu, lors de cette descente, où nous ne savons exactement quelle

brèche, quel goulet nous avons utilisé à la montée.

Mais nous retrouverons le guide des chevaux vers dix-neuf heures trente.

Après une rapide collation, nous enfourchons nos montures et reprenons